「業界ニュース」の記事一覧(46件)

カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2024/01/26 09:08

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

超高齢化社会の到来、空き家問題、住宅の省エネ化など、課題は山積

----------------------------------------------

金利上昇の懸念から「買い時感」が上昇!住宅購入の判断が困難な状況から脱却

今年は約3年に及ぶコロナ禍から脱して、各種イベントも再開し、急速にインバウンドも増え、ようやく経済に回復の兆しが見えてきた。

一方、社会保障費の増大や労働力不足が懸念される超高齢化社会の到来(「2025年問題」)を目前に控え、空き家の増加や、人口減少による将来的な不動産価格の下落の不安を感じる人もじわじわ増えている。

さらには温暖化や自然災害多発の影響もあり、住宅の省エネ化や防災意識の高まりなど、住まいに関連して気になる課題が山積されている。

こうした社会情勢を踏まえ、不動産に対する意識はどう変化しているのか。まずは恒例の「いま、不動産は買い時だと思いますか」の問いから見てきたい。

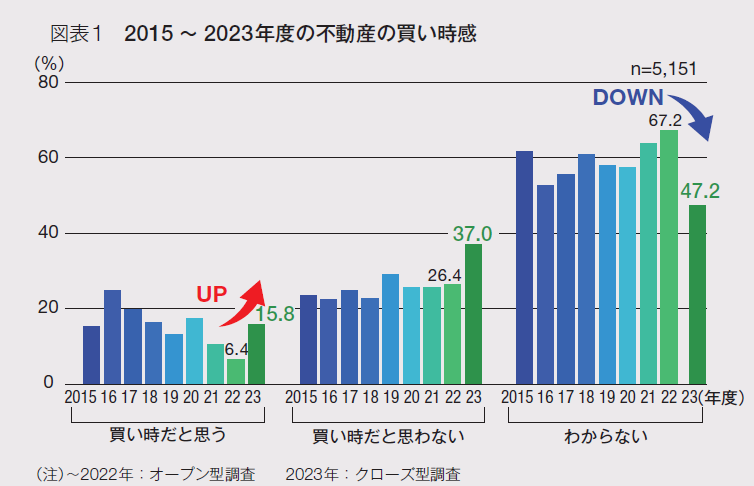

「買い時だと思う」と回答したのは15.8%と3年ぶりに上昇に転じた。「買い時だと思う」理由のトップは「今後、住宅ローンの金利が上昇しそうなので(今の金利が低いので)(44.0%)」。ついで「不動産価値(価格)が安定または上昇しそうだから(24.9%)」、「住宅ローン減税など住宅取得のための支援制度が充実しているから(24.6%)」と市場の変化を冷静に見ていることが伝わる。

その一方で、「買い時だと思わない」と回答した人も37.0%と前年に比べ大幅にアップした。理由のトップは「不動産価値(価格)が下落しそうだから(29.7%)」、ついで「自分の収入が不安定または減少しているから(25.4%)」と消極的な理由が目立つ。

また買い時かどうか「わからない」と回答した人は前回67.2%から47.2%と20pt近く大幅に下落したことも特徴的だ。先行き不透明だったここ数年の市況から脱し、住宅ローン金利が上昇し続けていることなど、不動産の売買における判断が困難な状態が改善されていることが伺える。

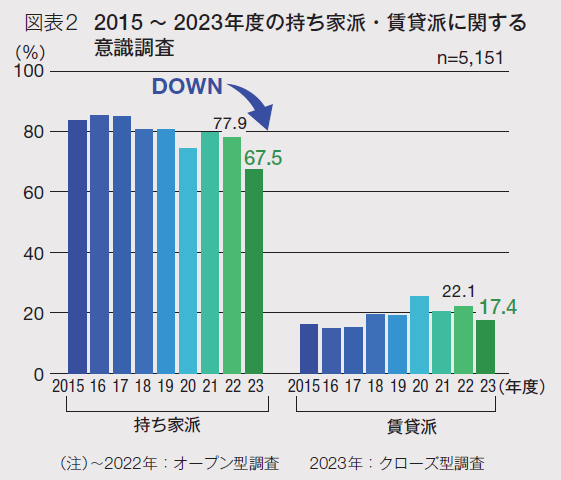

家を所有するかどうかにも考え方に変化がみられる。「『持ち家派』か、『賃貸派』か」の問いに「持ち家派」が67.5%と前回から10pt以上減少し、調査開始以来初の60%台となり、今回のアンケートからは持ち家が憧れではなくなりつつあることが読み取れる。「持ち家派」の理由は、「家賃を払い続けることが無駄に思えるから(56.8%)」「落ち着きたいから(37.4%)」「老後の住まいが心配だから(35.3%)」と、家を所有することで将来的に安定して暮らせるとの思いが強い。

「賃貸派」の理由は、「住宅ローンに縛られたくないから(45.3%)」「税金や維持管理にコストがかかるから(34.3%)」「不動産を所有しない身軽さが良いから(29.4%)」と、家を維持する経済的な負担に加え、建物の維持管理を重荷と捉えていることが伝わる。

物件の環境や建物の省エネ性能を重視。空き家になる前段階での予防策を

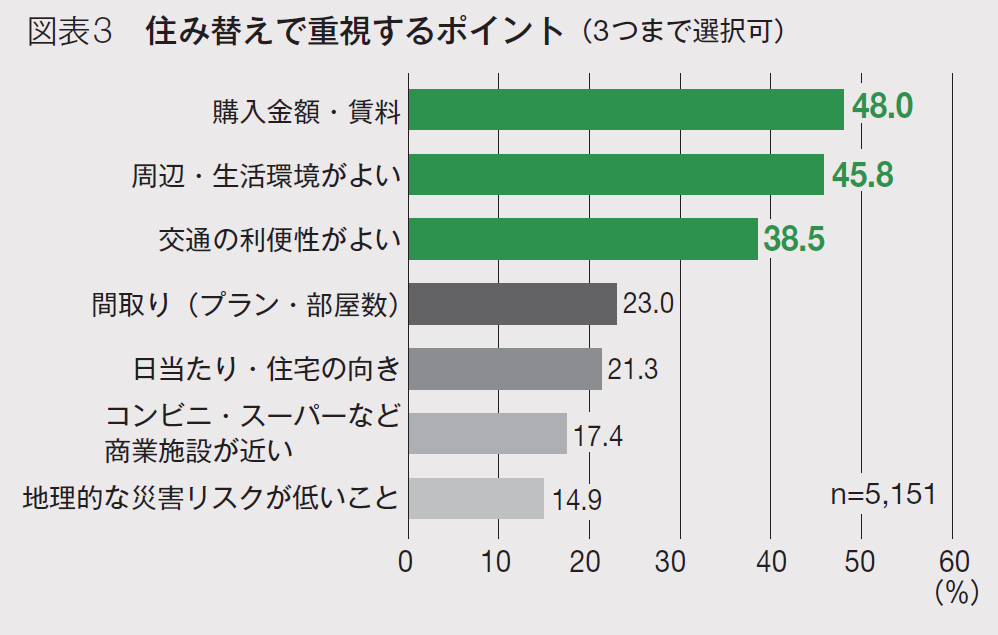

では、住まい選びに関して重視するポイントはどう変化しているだろうか。「住み替えで重視するポイント」として最も多い回答は「購入金額・賃料(48.0%)」だが、「周辺・生活環境がよい(45.8%)」「交通の利便性がよい(38.5%)」など、間取りや日当たりよりも、その物件の地域環境が重要視されているようだ。

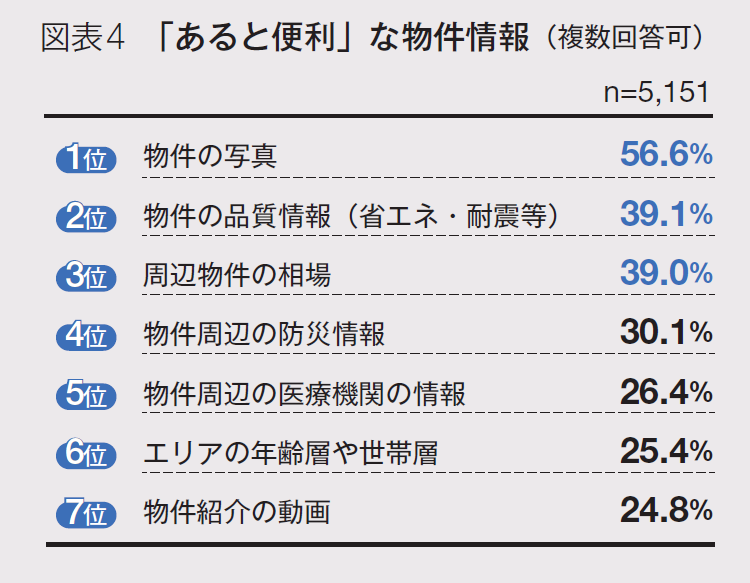

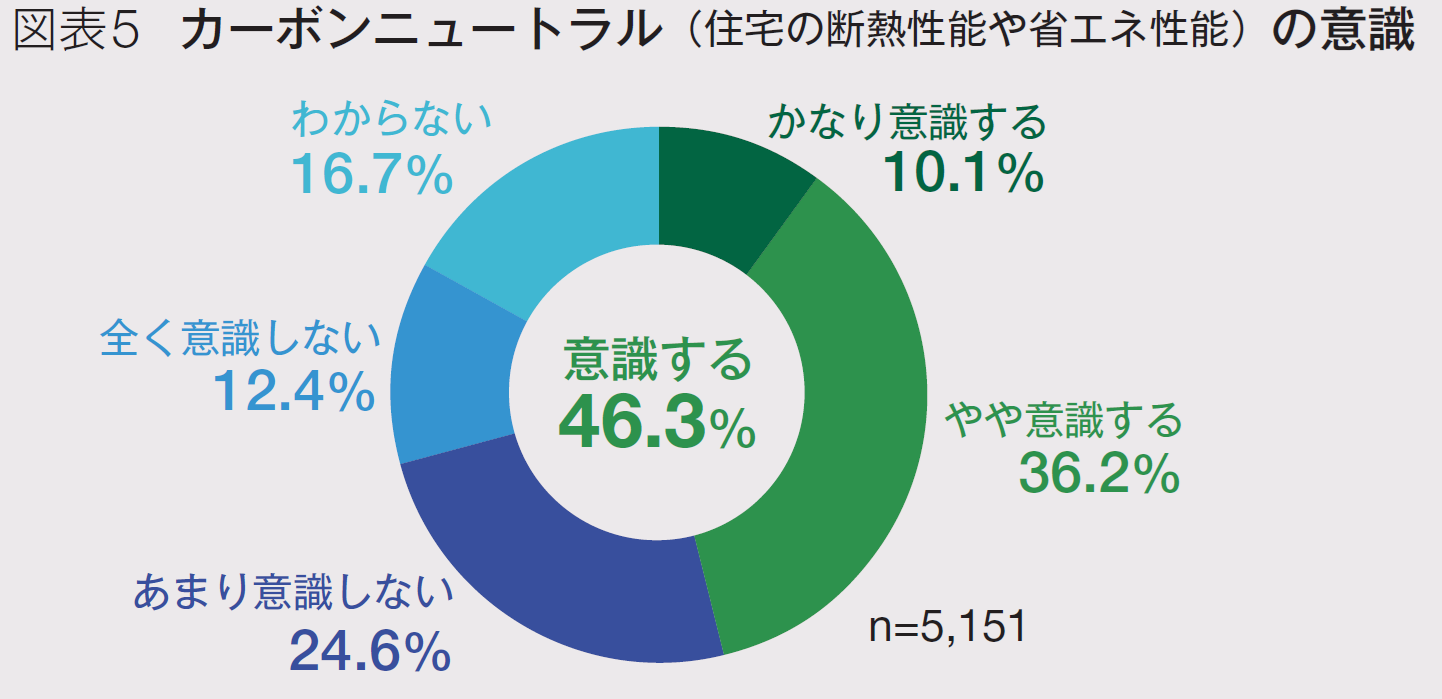

また、昨今ではインターネットを活用した物件検索が定着しつつあるが、住まい選びの際にどのような情報が求められているのか。「『あると便利』な物件情報」の1位は「物件写真」で、56.6%と圧倒的に多いが、注目すべきは2位の「物件の品質情報(省エネ・耐震等)(39.1%)」と前回調査から10ptほど急上昇したことだ。来年4月から分譲住宅や賃貸住宅でも「建築物省エネ性能表示制度」の努力義務が始まる予定だが、住まいの省エネ性能に対する意識が上がっているのだろう。「カーボンニュートラル」(=住宅の断熱性能や省エネ性能)を「意識する」と答えた層も46.3%と半数近くに及んでいる(図表5)。

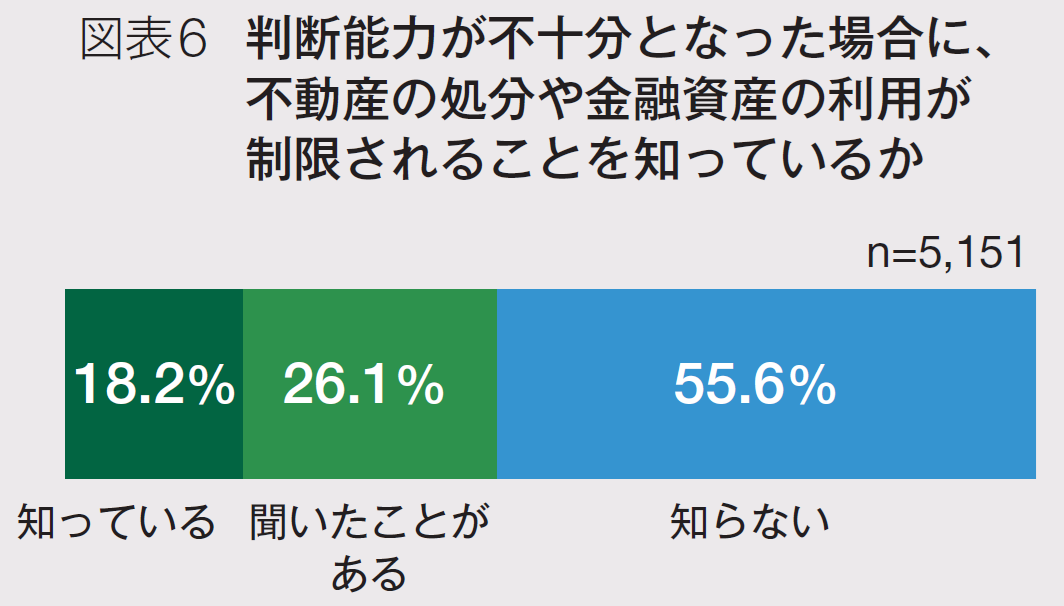

また空き家問題や高齢化が深刻化するなかで覚えておきたいことが、高齢化により判断能力が不十分となった場合に、不動産の処分や金融資産の利用が制限されること。しかし、このことを55.6%と半数以上が「知らない」と答えている(図表6)。不動産会社がこうした情報をなるべく早めに提供し、早い段階で空き家を予防するような対策が行われることが望ましい。

今回の調査結果から、社会情勢に関連して住まいに関する意識は刻々と変化していることが伝わってくる。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/12/22 09:44

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

「基準地価」から読み取る住まいを取り巻く今後の状況

----------------------------------------------

住宅地の上昇率では北海道の多くの地点がベストテン入り

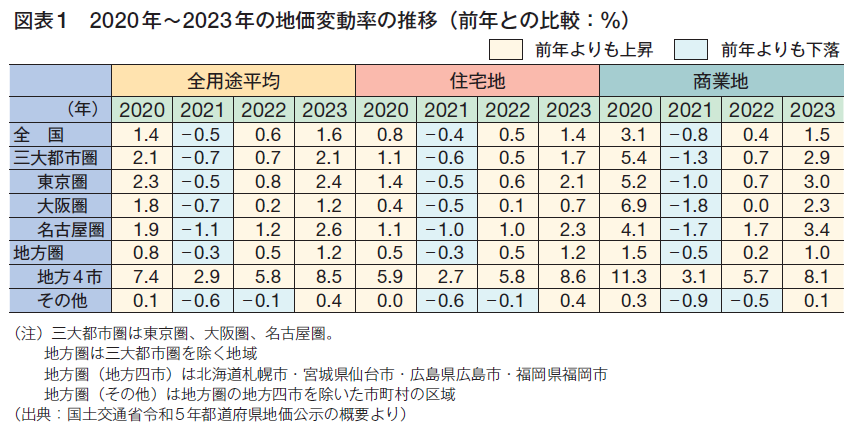

基準地価は、毎年7月1日時点の全国2万1,381地点における「基準地」を、各都道府県から依頼を受けた不動産鑑定士が鑑定して算出した土地の価格です。

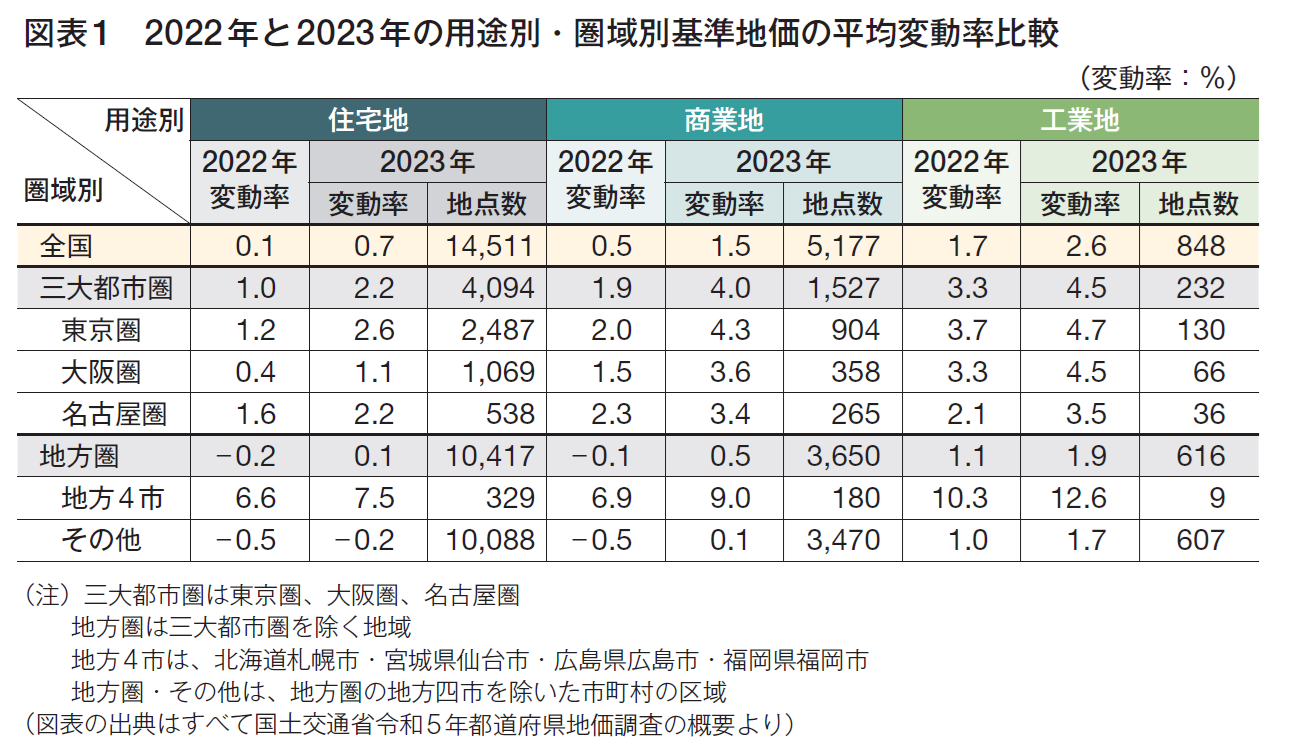

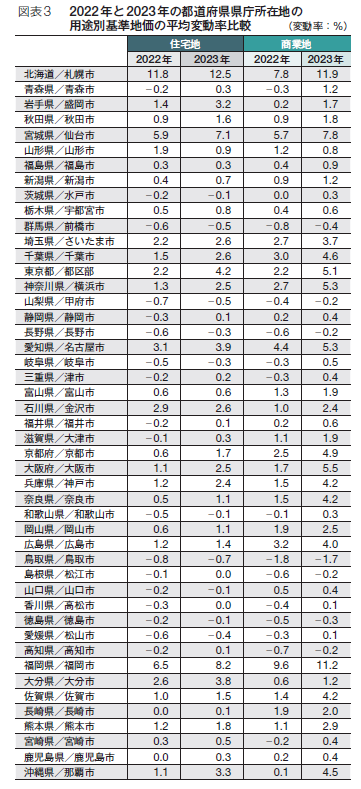

まず、全体像から申し上げると、2023年の基準地価は住宅地、商業地のいずれも2年連続の上昇となりました。上昇率は住宅地が0.7%(昨年は0.1%)、商業地が1.5%(同0.5%)で、これは新型コロナウイルスの影響前である2019年の上昇率を上回っています。

全体的には住宅地の地価上昇が顕著です。東京圏、大阪圏、名古屋圏の三大都市圏は2.2%(同1.0%)ですが、札幌、仙台、広島、福岡の地方四市が7.5%と目立つ上昇率でした。地方四市は11年連続でプラスであり、上昇幅は2020年以降最高値です。

また、その他地方圏は-0.2%だったものの、これは過去15年間で最も低いマイナスになっています。地方四市の地価上昇が続くなかで、その周辺の市町へ需要が波及し、その他地方圏でも底堅い展開になったと思われます。

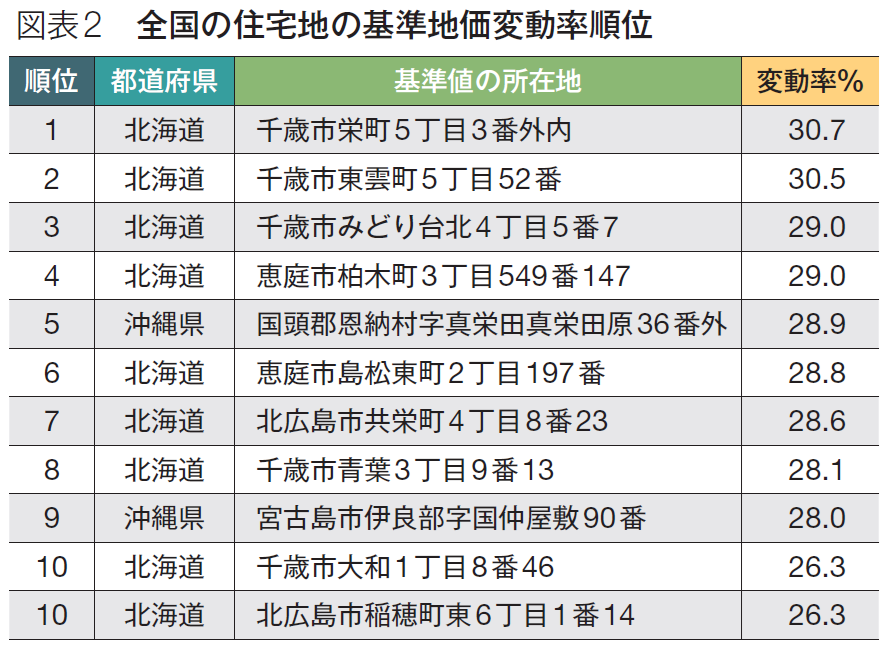

住宅地の基準地別の上昇率ベスト10を見ると、千歳市の地点が1~3位と8位・10位を占め、恵庭市が4位と6位、そして北広島市が7位と10位にランクインしました。

さらに県庁所在地別で見ると、住宅地では札幌市が12.5%の上昇で47都市中1位、札幌市の各区は9.2~18.2%という上昇率になっています。

とにかく北海道の道央周辺の土地が賑わっています。2010年代はニセコ周辺が注目されましたが、今は第二のニセコということでルスツが注目されています。2023年3月には北広島市にエスコンフィールドを含む北海道ボールパークFビレッジが開業。半導体メーカーであるラピダスが千歳市に大型工場を建設し、さらに2030年には現在、新青森駅から新函館北斗駅が開通している北海道新幹線がいよいよ札幌駅まで延伸される予定です。

まさに今の北海道は、地方圏における地価上昇の縮図といってもいいでしょう。特にラピダスのような大規模工場開発が行われれば、その工場に勤務する人たちが住む場所が必要になるため、地方圏における住宅価格の上昇に拍車がかかります。岸田内閣は、半導体など重要物資の国内での生産拡大に向け、土地利用規制を緩和する方針を打ち出しており、今後、ラピダスやTSMCと同様の動きが地方で生じる可能性が高まってきています。

富裕層の移住やセカンドハウスの取得が人気のある地域の地価を押し上げている

地方圏の住宅地価格が上昇している理由としては、移住やセカンドハウスの所有が増える傾向にあることも一因だと思われます。新型コロナウイルスの感染拡大と、それによるリモートワークの普及が原因と思われますが、コロナ禍の当初に見られたような東京近郊へのプチ移住的な動きは、一時期に比べて落ち着きを取り戻しています。たとえば、千葉県郊外の地価上昇は、一時期に比べて止まる気配を見せています。

一方で富裕層による、ブランド地域への移住やセカンドハウス所有の動きは、まだまだ続いています。

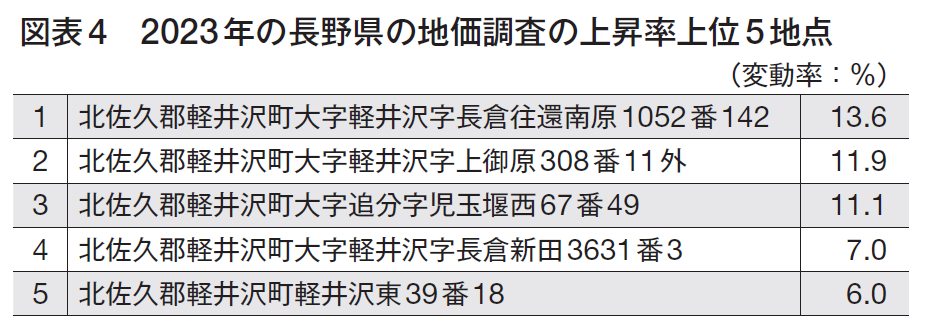

観光地+移住(セカンドハウス)の構図として代表的な地域は長野県の軽井沢です。実際、長野県内の住宅地地価上昇率ベスト5は、すべて軽井沢町で占められました。

こうした富裕層の移住先として今後、期待されるのが八ヶ岳エリアです。清里は一時的な盛り上がりを見せたものの苦戦。代わりに、山梨県北斗市に見直しの機運が高まりつつあります。また、都心に近く、風光明媚な場所ということで注目されているのが熱海です。日本で唯一、別荘所有税という税金のかかる土地ですが、近年ではホテルの新設、ならびに駅近くにタワーマンションやマンションが建設されています。熱海駅周辺の基準点の地価上昇率は、住宅地で13.4%、商店街で12.9%にもなりました。

そして、もうひとつ注目されているのが神奈川県の海に近いエリアである鎌倉、茅ヶ崎、藤沢などです。鎌倉市は3.2%、茅ヶ崎市は4.5%、藤沢市は4.1%の上昇率です。なかでも茅ヶ崎市は、神奈川県10万人以上の市区において1位の上昇率となりました。

こうした移住&セカンドハウス所有の中核を成しているのが、50代から60代のプチリタイア層、ならびにリタイア層で、かつある程度資産にゆとりのある人々です。

とはいえ、もともと地元で住んでいる人たちや、先発移住組が形成しているコミュニティとうまく溶け込めるかどうか、また小学校のキャパ不足といったインフラの問題が生じている場所もありますから、子供がいる世帯の場合は、学校や塾、習い事、病院といった生活インフラが整っているかどうかという点がポイントになりそうです。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/11/24 10:21

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

住宅ローンにおける減税省エネ基準適合

----------------------------------------------

2024年以降は「省エネ基準」を満たさないと住宅ローン減税を受けられない

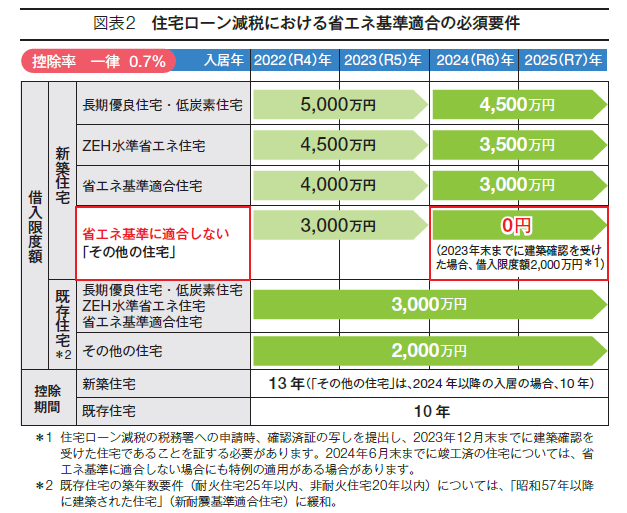

住宅ローン減税は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人を対象にした減税措置で、一定の条件はあるものの、年末の住宅ローン残高に0.7%(2022年改正)を乗じた金額を所得税等から最大13年間差し引くことができる制度である。

住宅ローン減税を受けるためには、住宅ローンの返済期間が10年以上あること、自宅の購入であること、金融機関から住宅ローンを借り入れていること、住宅を取得してから6カ月以内に自ら居住を開始することなどの条件があり、新築住宅であれば2023年内に入居した分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」であったとしても、3,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けることができる。

しかし2024年以降、住宅ローン控除を受けるためには、省エネ基準に適合した住宅・建物であることが条件になってくる。

具体的には、2023年末までに建築確認を受けている場合は、省エネ基準を満たしていなくても、2,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けられるが、原則として2024年以降入居分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」だと、住宅ローン控除が受けられなくなる。

省エネ基準が導入されたのは、地球温暖化対策がきっかけ

冒頭でも触れたように、菅前首相は2020年10月の所信表明演説で、「2050年カーボンニュートラルの達成」を宣言した。

さらに2021年4月の気候サミットで、2030年度における温室効果ガスを2013年度から46%削減するという発言も行っている。これを受けて目下、国を挙げて温室効果ガスの削減に取り組んでいるのは周知のとおりだ。

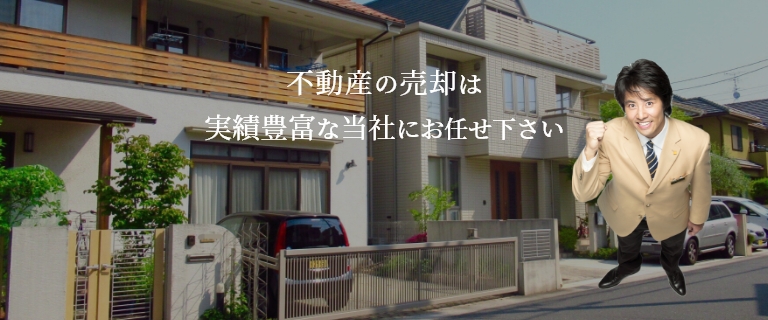

最終エネルギー消費量の推移を見ると、1990年比で最も削減が進んでいるのは「産業部門」で、2019年時点において15.7%減と順調に減少している。また運輸部門は1.4%減だ。これに対して、業務部門+家庭部門を見ると、16.9%増というように大幅増となっている。

それぞれのシェアを見ても、産業部門が52.6%から46.3%に減少したのに対し、運輸部門は微増。ところが業務部門+家庭部門は、24.9%から30.4%へと大幅増という結果となった。

そうしたデータを受けて、たとえば住宅への太陽光パネルの設置については、「2030年には新築戸建住宅での太陽光発電設備の設置割合6割」、「2050年には設置が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備の設置が一般的」となることを目標とする、と2021年10月22日に閣議決定されたエネルギー基本計画に明記された。

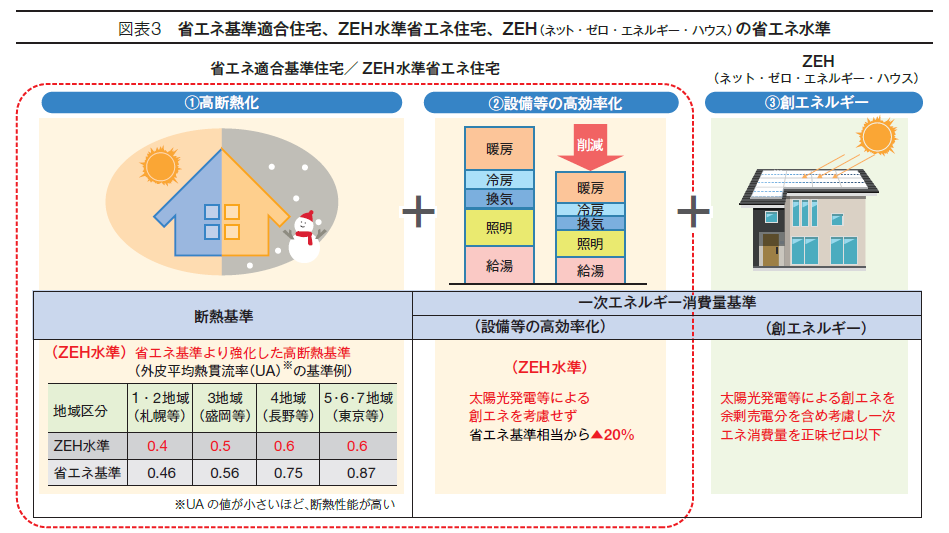

ただし、住宅に対して省エネのための設備を設置するには当然、相応のコストがかかってくる。そのために、省エネ基準適合住宅、ならびにZEH水準省エネ住宅に対して税制優遇措置が導入された。

また一方で、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」に対する税制優遇措置を無しとしたのは、省エネ促進を加速させるためでもある。

住宅建築コストの上昇分に応じて税制優遇措置にも格差がつけられた

2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅で、住宅ローン減税を受けるためには、最低でも省エネ基準に適合していなければならない。

「最低でも」と書いたのは、省エネ基準適合住宅の場合、住宅ローン減税の上限は3,000万円だが、ZEH水準省エネ住宅になると3,500万円、さらに認定長期優良住宅・認定低炭素住宅になると4,500万円まで、その上限額が増額される仕組みだからだ。

こうした差をつけている理由は、それぞれの基準を満たすためには建設コストが上がる分、住宅の価格が高額になるからだ。

まず、住宅ローン減税が受けられる最低基準である省エネ基準適合住宅は、

・断熱等性能等級(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度を示す等級)4以上かつ

・一次エネルギー消費量等級(一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度を示す等級)4以上の性能を有する住宅が該当します。

一方、ZEH水準省エネ住宅は、

・断熱等性能等級5以上かつ

・一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅が該当します。

なお、2024年以降に建築確認を受けた住宅を建設するに際して、住宅ローン減税を受けるためには、「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、

①建設住宅性能評価書の写し

②住宅省エネルギー性能証明書

のいずれかを提出しなければならない。

これらの書類は、住宅を購入する人が単独で取得するのが極めて困難であるため、設計者や施工業者の協力が必要になる。

「建設住宅性能評価書」は、登録住宅性能評価機関が発行するもので、断熱等性能等級が4以上、一次エネルギー消費量等級が4以上であることを証明したものが有効となる。

また「住宅省エネルギー性能証明書」は、登録住宅性能評価機関のほか、対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能であり、前出の建設住宅性能評価書に比べると、柔軟な対応が可能になっている。

築古物件についても建て替えが進むことで全体として住宅の省エネ化が促進される

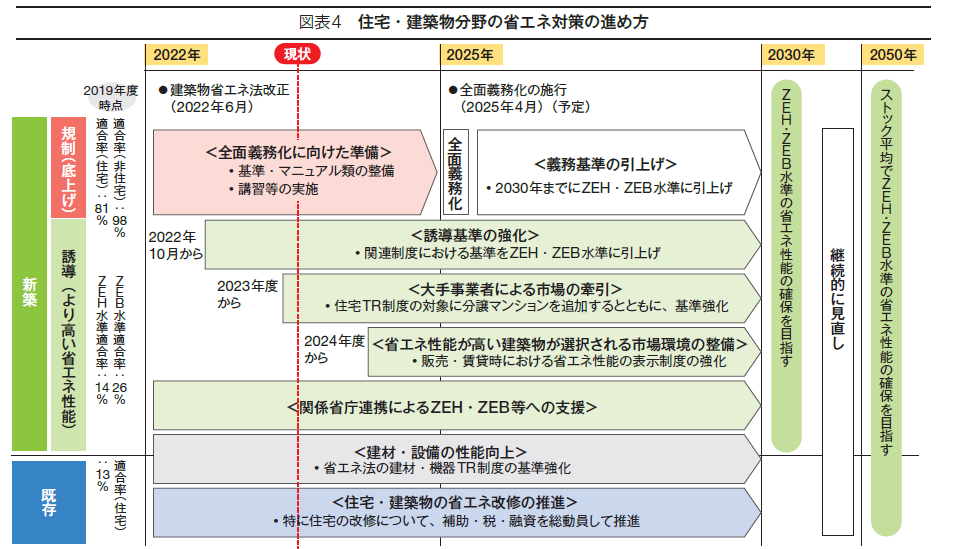

今後、住宅・建築物分野の省エネ対策は、全面義務化とともに、義務基準の底上げが進められていく予定だ。

まず、2025年4月(予定)からは、原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられる。これがいわゆる「全面義務化」と呼ばれるものだ。したがって2025年4月以降(予定)、工事に着手する建築物はすべて適合義務の対象となる。

こうして2030年にはZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)水準の省エネ性能の確保を目指すとともに、2050年にはストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すことになっている。

ただ、ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指すに際しては、1980年代、あるいは1990年代の省エネ基準の適合を一切考慮せずに建築された住宅・建築物をどうするのか、という問題があるように思える。

しかし、これらの築古物件については老朽化によって順次、建て替えられる可能性が高い。そのため、新しく建て替えられるときには、嫌が応でも「省エネ基準適合住宅」、並びに「ZEH水準省エネ住宅」に適合する住宅になるため、全体で見たときの省エネ性能は、徐々に底上げされていくだろうと考えられている。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

男性営業スタッフイラスト②

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/10/27 09:25

第48回「不動産投資家調査」から不動産に対する“プロの見方”を読む

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

第48回「不動産投資家調査」から不動産に対する“プロの見方”を読む

----------------------------------------------

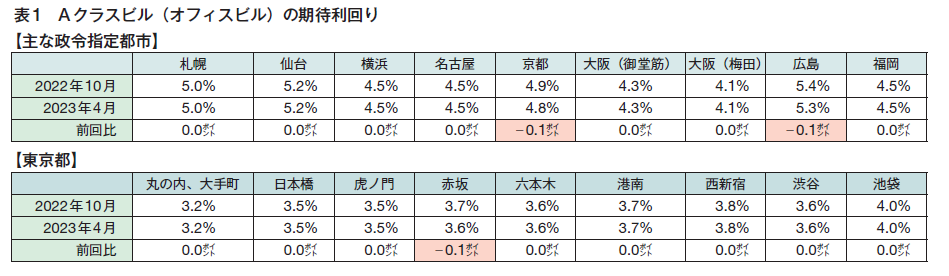

2023年5月に、「不動産投資家調査」(一般財団法人 日本不動産研究所)が公表されました。デベロッパーや商業銀行、不動産賃貸業といった不動産のプロを対象とした調査ですが、その結果から現下の不動産市況の動向を彼らがどうとらえているのかを見てみましょう。

多くの物件においてキャップレートが低下している

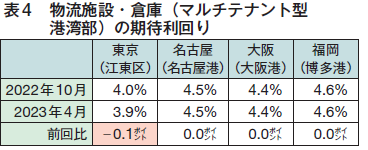

この「不動産投資家調査」には、アセットマネジメント会社、デベロッパー、商業銀行、投資銀行、生命保険会社、不動産賃貸業などへのアンケート調査に基づいたキャップレート動向が示されています。

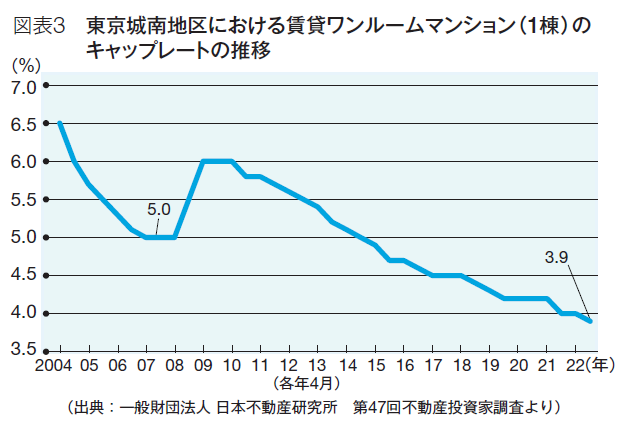

キャップレートとは、不動産に投資している側が、「このくらいの利回りは欲しい」と考えている期待利回りのことです。この数字の変化は、不動産投資の意欲を測る指標であり、これが上昇しているときは不動産価格が下落していることを示すので「弱気」、低下しているときは不動産価格が値上がりしていることを示すので「強気」になります。

物件の違いによるキャップレートの動向を見ると、Aクラスのオフィスビルは、京都と広島で0.1ポイント低下しましたが、東京・丸の内・大手町をはじめとする多くの調査地区は、前回比で横ばいでした。

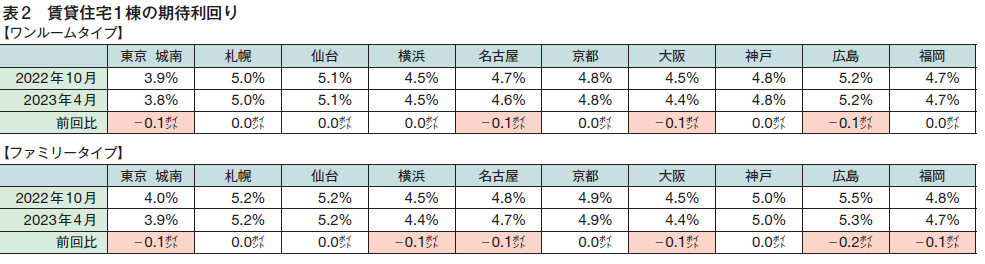

住宅は東京・城南のワンルームタイプとファミリータイプが前回比で0.1ポイント低下して、1999年4月にこの調査が開始されて以来、最低水準を更新しています。ちなみにファミリータイプのキャップレート低下は、多くの地方都市でも見られました。

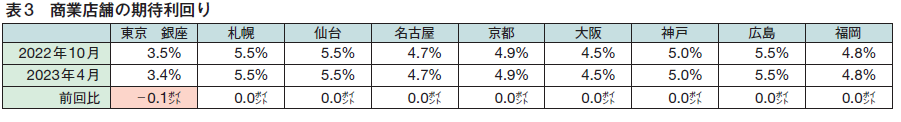

商業施設は、都心型高級専門店のうち銀座の数字で0.1ポイント低下。コロナ明けによる人流回復が背景にあると考えられます。また、それ以外の調査地区では前回比横ばいでした。

物流施設は東京(江東区)で前回比0.1ポイント低下し、この調査が開始されて以来、初めて4%を割り込んだものの、他の調査地区は前回比横ばい。

そしてホテルは、札幌や名古屋、大阪、那覇で0.1ポイント低下しました。ここでもコロナ明けの人流回復の動きが見られます。

賃貸住宅のキャップレートは最低水準を更新した地域も多い

投資家の投資意欲という観点で注目したいのが、賃貸住宅の動向です。相変わらず強気です。

ワンルームタイプの賃貸住宅(25~30㎡、築5年未満、駅徒歩10分以内)のキャップレートは、調査地区である全国10カ所の主要都市のうち、東京城南地域、名古屋、大阪、広島で0.1ポイント低下し、それ以外の調査地区は横ばいでした。

ちなみに前回調査時は、8都市で最大0.3ポイント低下したので、全国的には、ほぼ横ばいです。

東京城南地域とは、目黒区、世田谷区など、渋谷駅・恵比寿駅へ電車で15分圏内の地区を想定していますが、この地区におけるキャップレートは3.8%まで低下しました。これは、同調査が開始されて以来、最低水準の更新となります。

また、ファミリータイプの賃貸住宅(50~60㎡、築5年未満、駅徒歩10分以内)でも、東京城南地域は、前回調査の4.0%からさらに低下して3.9%となりました。これも調査開始以来、最低水準の更新です。

実勢の取引利回りはキャップレートを下回る状態に

さらに注目したいのは、キャップレートと実際の取引利回りのギャップです。キャップレートは、あくまでも期待利回りであり、実際の不動産市場で取引される際の利回りと常に一致するとは限りません。

たとえば城南地域のワンルームマンションを事例に挙げると、キャップレートが3.8%であるのに対し、実勢レートは3.5%でした。またファミリータイプでも、キャップレートが3.9%であるのに対し、実勢レートは3.6%となっています。この傾向は東京城東地域でも見られますし、大阪など主要大都市においても、実勢レートがキャップレートを下回る状態にあります。

このように、実勢レートがキャップレートを下回るのは、それだけ不動産投資家が強気であることの証拠です。なぜなら、期待されている利回りに達していなくても、物件を購入していることになるからです。それだけ多くの資金が、賃貸市場を中心に流入していることを意味します。

では、この強気はいつまで続くのでしょうか。

今回の調査では不動産の専門家に対して、不動産への新規投資意欲に関するアンケート調査も行われました。

それによると、「今後1年間の不動産投資に対する考え方」の項目の回答として、「新規投資を積極的に行う」という回答が96%もありました。これは前回調査に対して1ポイントの上昇で、過去最高を更新しました。一方、「新規投資を控える」という回答は3%で、前回調査に比べて2ポイント低下しています。

この活況ぶりから、一部では「バブルではないか」という声も聞こえてきます。しかし、日本銀行は植田新総裁のもと、当面の間は金融緩和政策を継続する意向を示しているだけに、まだしばらく国内不動産市場の活況は続きそうです。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/08/25 16:11

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

-------------------------------------------------------------

木造建築費の大幅アップで火災保険金額の見直しも必須に

-------------------------------------------------------------

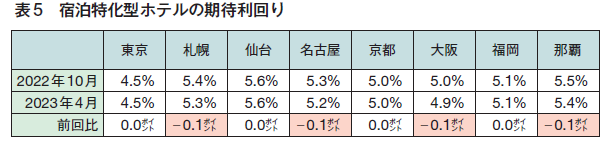

2021年3月頃から表面化してきた「ウッドショック」による木材価格の急騰や、人件費のアップによる建築価格の上昇は火災保険の金額にも影響してくる。その対応はどうなっているのかをレポートする。

木造住宅の工事原価が大幅上昇中

現在、世界的に広まっているインフレの原因は、コロナ禍で世界の主要都市や港でロックダウンが行われ、経済活動の停滞とともに各種グローバルサプライチェーンが滞り、世界的な供給不足が生じたことが主な要因といえるだろう。

その影響はさまざまな分野に及んで、世界的なインフレを引き起こしているが、その嚆矢(こうし)の一つともいえるのが、2021年3月頃から表面化してきた「ウッドショック」と呼ばれる木材価格の急騰だ。

木材価格やその他の建設資材の価格上昇は建設費に影響を及ぼす。建設物価調査会総合研究所が2022年1月に公表した「建設物価建築費指数(2021年12月分)」によると、住宅(木造)の工事原価は前月比で4.5%増であり、前年同月比では13.0%の上昇となった。2011年を100ポイントとした工事原価は、2021年12月時点で131.2ポイントだった。

工事原価の大幅な上昇が、新築時のコスト上昇として意識されることは当然だが、実は火災保険で必要とされる補償金額にも大きな影響を及ぼすことにも注意が必要だ。

火災保険契約者の8割近くが十分な補償を受けられない状態

火災によって建物に損害が生じたとき、保険でどこまでカバーされるのか。ソニー損保が2021年12月の上記データをもとに、戸建てで火災保険を契約している全国400人を対象にして「火災保険の建物補償と再調達価格のギャップ調査」を行ったところ、万が一の際、十分な補償を受けられない可能性のある人が79.3%にも達したことがわかった。

たとえば現在、加入している火災保険や共済について、「補償金額や補償内容を変更せず、更新・継続している」と答えた人の割合は、全体の67.4%を占めている。しかも、「過去10年間で約30%建築費が上昇していることを知らなかった人」が68.5%を占めた。

かつ、「建築費が上昇しているにもかかわらず、建物保険金額の見直しをしていない人」は79.3%もいることが判明している。

とはいえ、建物に及ぶリスクに対して、多くの人が無関心というわけではない。火災保険の加入先や契約内容を変更した人のうち、49.5%の人が新たに地震保険に加入したという数字も出ている。近年、増えている自然災害に対する危機感が、この数字に表れているのは事実だ。

しかし、こうした自然災害や火災などによって自宅に損害が生じたとしても、建物保険金額の見直しを行っていない人が79.3%もおり、かつ2011年から2021年末で住宅(木造)の工事原価が30%以上も値上がりしていることを考えると、損害を被った自宅を再建する際に、現在と同等の建物を再建できないリスクが高まってくる(ちなみに、今年4月に発表された「建設物価建築費指数」の最新のデータでは、工事原価は141.3ポイントになっており、2011年よりも40%以上の上昇となっている)。

昨今のように物価が高騰している局面においては、建設費高騰に対して補償金額が追いついているのかどうかにも配慮する必要がありそうだ。

図表1

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/07/21 09:30

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

令和5年度土地・住宅税制改正のポイント

----------------------------------------------

令和5年度税制改正大綱が令和4年12月に閣議決定され、これを受け本年3月、税制改正法案が可決成立しました。改正のうち不動産関連の税制改正をピックアップして解説します。

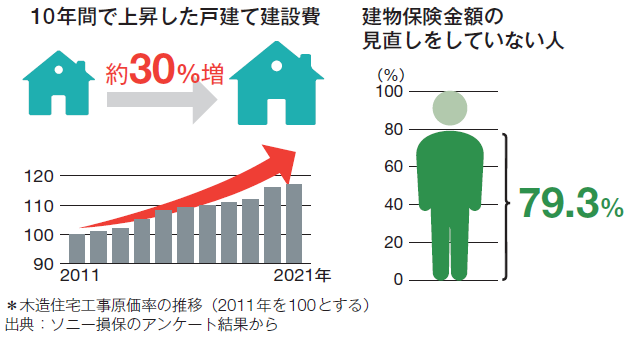

1.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

(1)制度の概要

活用されていない土地(市区町村長の確認が必要)を売却した場合には、長期譲渡所得から100万円の特別控除をするという制度です(図表1)。

この特例の主な要件は下記のとおりです。

①譲渡した者が個人であること

②都市計画区域内にある低未利用土地等であること、および譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

③譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

④建物を含めた金額が500万円以下であること

⑤その個人の配偶者、その他一定の関係者に対する譲渡ではないこと

⑥交換特例、居住用財産の特例等の適用を受けないこと

⑦適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地について、その年の前年または前々年において、この適用を受けていないこと

(2)改正内容

次の措置を講じた上、令和7年12月31日まで3年間延長する。

・譲渡後の利用要件の用途からコインパーキングを除外する

・次の区域内にある低未利用土地を譲渡する場合の譲渡価額の要件を500万円以下から800万円以下に引き上げる

イ.市街化区域、または非線引区域(用途地域が定められている区域に限る)

ロ.所有者不明土地対策計画を策定した市区町村の区域

(3)ポイント

この制度によって、空き家や空き地の活用が期待されています。地域は限定されますが、譲渡価額の要件が800万円以下に拡大されたことで、活用の幅も広がるのではないでしょうか。

また、令和5年4月1日からスタートした民法改正と合わせて活用ができると考えます。

たとえば共有になっている土地で、相続が続き、共有者が誰かわからない、音信不通で連絡も取れないなど、固定資産税は代表者に毎年通知が送られてきますので、仕方なく全額を負担しており、手放したいと思いながらも、共有者の同意が取れずに処分できないという不動産は少なくありません。

今回改正された民法では「所有者不明共有者の不動産の持分の譲渡」が新たに創設され、裁判所の決定によって、申し立てをした共有者に、不明共有者の不動産の持ち分を譲渡する権限が付与されるので、売却がしやすくなります。

2.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

(1)制度の概要

相続人が、相続により生じた古い空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。

もともと居住用(自宅)の土地建物を売却した場合には、譲渡所得3,000万円まで控除してくれる特例がありますが、その自宅に住んでいた所有者が売却した場合に限られ、相続人が取得しても、その相続人自身が住んでいなければ、控除は適用できません。ですから、相続しても譲渡などはせず、そのまま空き家になっているケースがあったのです。

そこで、居住していない相続人でも3,000万円控除を使えるようにして、流通を促し、空き家を増やさないようにする意図で平成28年に創設されました。

この特例の主な要件は下記のとおりです。

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、その家屋を取り壊して譲渡するか、家屋ごと譲渡する場合には、譲渡のときにおいて、耐震基準に適合すること。

②家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

③相続開始後3年を経過する年の年末までの譲渡であること

④譲渡の対価が1億円以下であること

⑤相続で取得してから売却までの間に、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと

⑥譲渡した不動産について、相続税の取得費加算の特例、収用の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

⑦同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと

⑧親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと

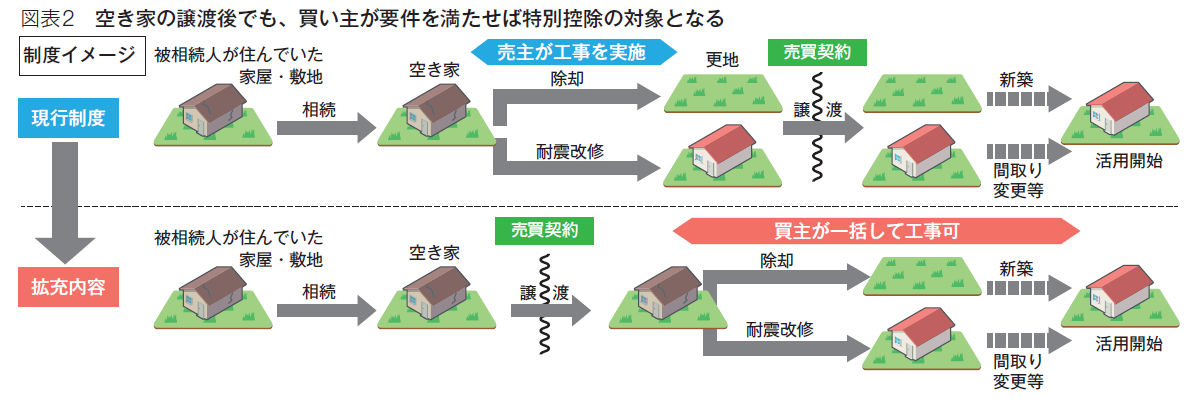

(2)改正内容

次の措置を講じた上、令和9年12月31日まで4年間延長する。

・買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修、または家屋の取り壊し工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用

・譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額を3,000万円ではなく2,000万円とする

・上記の改正は、令和6年1月1日以後の譲渡について適用する

(3)ポイント

空き家の3,000万円控除については、現行では譲渡するときまでに売り主が要件を満たさなければならなかったのが、譲渡後に買い主が要件を満たすことで適用されることになるので、使い勝手がよくなると思われます(図表2)。

相続人が複数で相続した場合、1人あたり3,000万円の控除を使えたのですが、3人以上の場合は1人2,000万円の控除に下がることになりました。

なお、相続直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋が対象ですが、2019年4月1日以後の譲渡については、被相続人が要介護認定を受け、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合(老人ホーム等の入所から相続開始の直前まで、本人の一定の使用があり、かつ事業用、貸付用、本人以外の居住用などがない場合に限る)についても適用対象となっています。

上記要件の「相続で取得してから売却までの間に、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと」があることに注意が必要です。親の自宅を相続した後に、自分が使わないからと賃貸に出してしまうと、この特例は使えなくなってしまいますので、賃貸に出す前に、売却することがないか、よく検討する必要があります。

3.10年超所有の事業用資産の買い替え特例

10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合(土地の場合300㎡以上などの要件あり)、譲渡した事業用資産の譲渡益について、最大80%(一部75%・70%)の課税の繰り延べをする制度を、次の措置を講じた上、令和8年3月31日まで3年間延長する。

・東京23区から地域再生法の集中地域以外への本店移転を伴う買い替えについては、最大90%(現行80%)の課税の繰り延べとする

・地域再生法の集中地域以外から東京23区への本店移転を伴う買い替えについては、最大60%(現行70%)の課税の繰り延べとする

より地方への移転を促進し、税制の優遇をするものになります。

4.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置の創設

一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施された場合に、マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸あたり100㎡相当分までに限る)の6分の1以上、2分の1以下の範囲内(参酌基準:3分の1)において市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する。

《対象となるマンションの要件》

・築後20 年以上が経過している10 戸以上のマンション

・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施

・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保

なお、管理計画の認定を受けている分譲マンション等が対象となります。

5.生前贈与加算

(1)制度の概要

相続税を回避するために、贈与を分割して行うことによって、相続税の節税が容易に行われるのを防ぐという趣旨で、令和3年税制改正のときから検討されていたものです。

贈与税は年間110万円の基礎控除があります。つまり、年間110万円以内の贈与を毎年行って非課税で財産を移転しておけば、財産が減少した分、相続税は下がることになります。

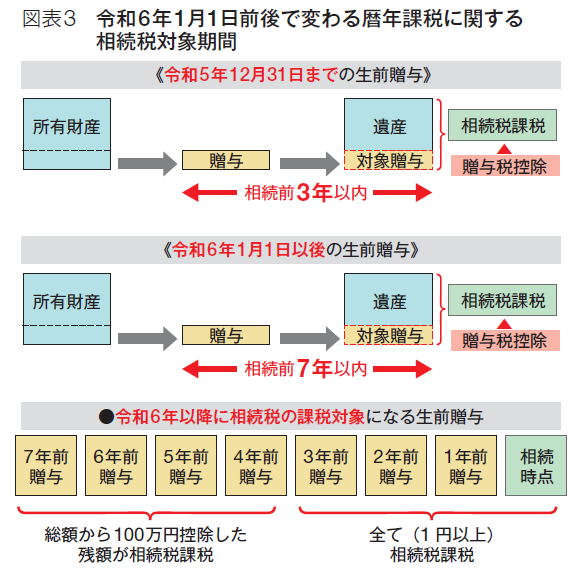

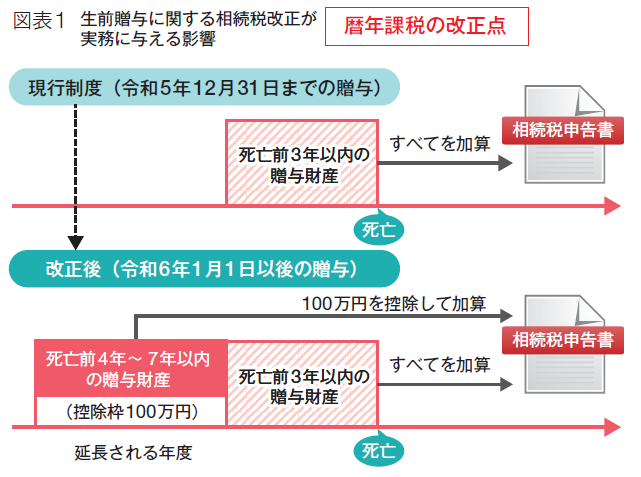

現在も日本の相続税では、その防止策として、相続(亡くなる)前3年以内の相続人に対する贈与はすべて相続税の課税対象にしていましたが、この「3年」が諸外国から比べると短いことが指摘されていました。

(2)改正内容

・相続直前にした生前贈与を相続税課税の対象にする制度(生前贈与加算)について、現行3年以内を、7年以内の生前贈与まで対象にする

・延長された4年間(相続開始前7年以内のうち直前3年以外)に贈与された財産については、合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税対象にする

・この改正は令和6年以後に贈与する財産に係る相続税、または贈与税について適用とする

図解すると図表3のとおりになります。

(3)ポイント

この改正は令和6年以後に贈与する財産に係る相続税、または贈与税について適用になります。したがって、令和5年に行われる贈与は、現行の相続前3年以内のものだけが相続税の対象になります。相続はいつ発生するかわかりません。できる限り令和5年中に贈与するのが賢明と言えるでしょう。

さらに、7年以内の生前贈与の加算は「相続または遺贈により財産を取得した人」が対象なので、相続人以外の人への贈与は対象ではなく、たとえば孫への贈与であれば相続直前の贈与でも相続税に影響しません。孫への生前贈与は、相続対策に引き続き有効ということです。

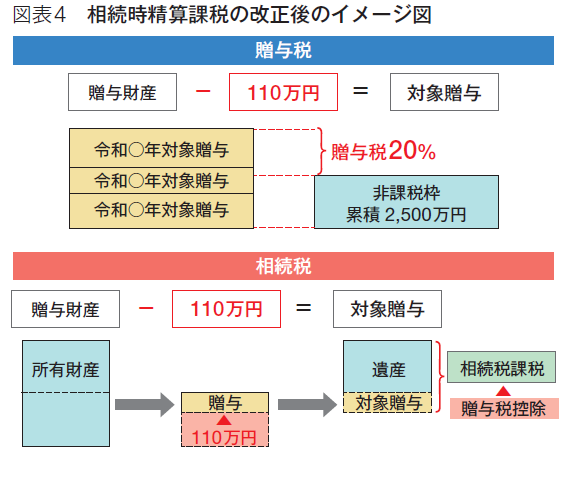

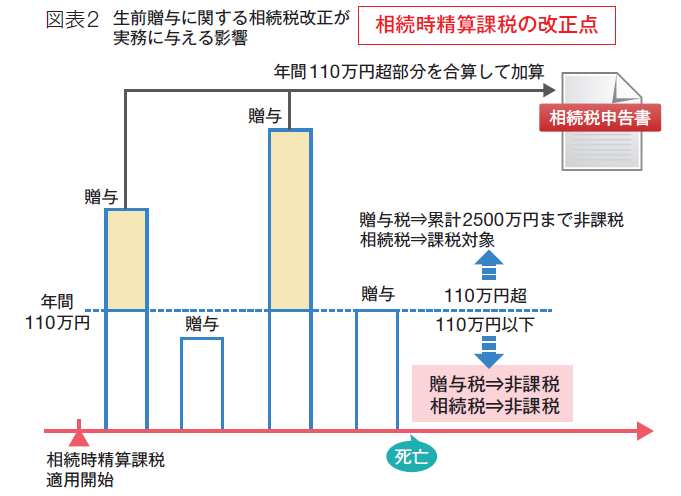

6.相続時精算課税制度の改正

(1)制度の概要

相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ、2,500万円までは贈与税がかからずに、贈与ができる制度です。贈与する財産の種類、回数には制限がなく、金額についても制限はありませんが、2,500万円を超える部分には、一律20%の贈与税がかかります。そして、将来、贈与した親等が亡くなったときには、その贈与した財産はすべて、その親等の相続財産に含めて相続税が計算されます(納めた贈与税は相続税から差し引かれます)。

贈与税がかからなくても相続税がかかる可能性があり、税金を免除するものではなく、相続財産を前渡しする制度ですから、原則として相続税の節税にはならず、また、この制度を一度選択すると、撤回することもできないため、その親からの贈与については、今後、毎年の110万円の基礎控除は使えなくなってしまうのです。将来の相続税の節税をしたい方にとっては、適用すると不利になってしまうため、これまでこの制度を使う方は少なかったのです。

(2)改正内容

・令和6年以降の相続時精算課税制度による贈与については、2,500万円の非課税枠とは別に年間、基礎控除110万円を控除できる改正のイメージは図表4のとおりです。

・相続時精算課税制度により不動産を贈与し、令和6年以後の一定の災害によって被害を受けた場合には、相続税の課税対象とするのは下落した価格とする。

(3)ポイント

礎控除を併用するイメージで、相続税課税の対象についても110万円を控除した後の金額が対象になります。

この制度は、子どもが若いうちに財産を受け取ることで、若い世代の消費を促し経済を活性化させることを期待して導入されたものですので、使い勝手をよくして利用者を増やすことを意図した改正と思われます。

相続直前の贈与でも110万円以内の贈与であれば贈与税も相続税もかからないことになりますので、今後は、相続時精算課税制度をうまく使った対策が活用されそうです。

なお、不動産を贈与する場合には、登録免許税、不動産取得税がかかります。また、贈与した土地については相続税の小規模宅地等の特例、空き家に係る3,000万円の特別控除の特例などの適用ができません。贈与する場合には、これらの特例を適用しないかどうか事前の検討が必要です。実施する際には税理士などの専門家に相談するようにしてください。

7.その他の延長項目

◎土地の売買、信託による移転登記の登録免許税の軽減について3年間延長

◎優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、対象事業を見直しの上、3年間延長

◎買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税の軽減措置について2年間延長

◎一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税及び固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を160㎡以下(現行:180㎡以下)に引き下げた上、2年間延長

◎リート及び特定目的会社が取得する不動産に係る登録免許税、不動産取得税の軽減措置を2年間延長する

◎不動産特定共同事業において取得される不動産に係る登録免許税、不動産取得税の軽減措置について、不動産取得税の軽減の対象を一部見直した上、2年間延長

◎短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置を3年延長

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/06/23 10:28

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------

2023年の「地価公示」の動向を分析する

----------------------------------------------

新型コロナウイルスの感染が今後再び進むのかどうかはともかく、現時点では「弱毒化した」という認識のもと、行動制限は解かれ、景気も緩やかながら回復基調にあります。そうしたなか、3月22日に発表された2023年の地価公示の中身を読み解いてみましょう。

地方四市以外の地方圏における住宅地価格が28年ぶりに上昇

2023年の公示地価は、1月1日時点の地価を示すものなので、アフターコロナによる経済活動の回復を織り込んだ価格形成になります。

まず、全国の住宅地・商業地・宅地見込地・工業地という全用途平均の地価は、前年比+1.6%となりました。

これは、2008年に起こったリーマンショック前のミニバブル期における+1.7%に匹敵する大きな伸びであるのと同時に、22年の+0.6%に続き、2年連続で全国平均が上昇したことになります。

23年の地価公示で、特筆しておきたい注目点について説明していきましょう。

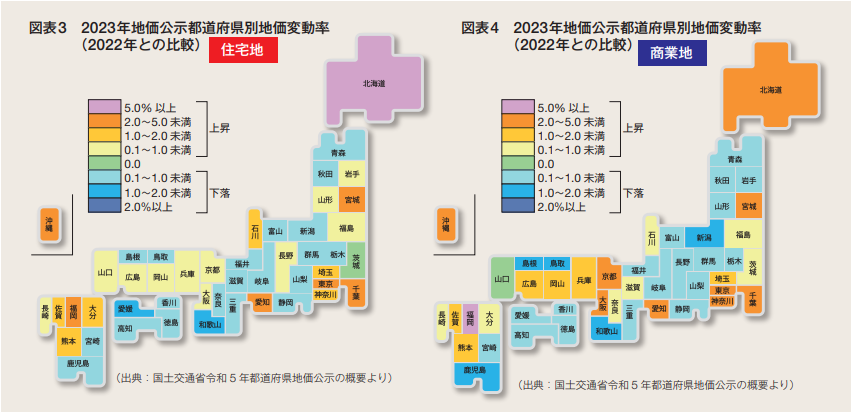

まず地方圏の地価動向ですが、札幌市、仙台市、広島市、福岡市という地方四市以外の地方圏における住宅地の地価が、+0.4%となりました。小さな数字と思われるかもしれませんが、地方四市以外の住宅地価格がプラスに転じたのは、実に28年ぶりのことで、住宅地の地価上昇が、地方主要都市以外のところに波及していることがわかります。

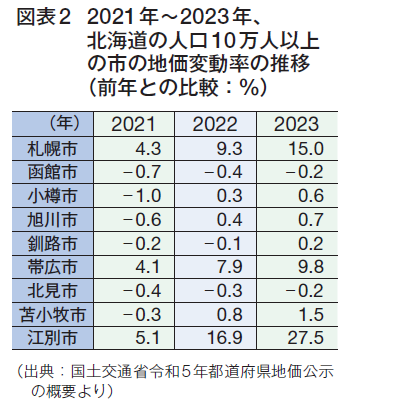

(都道府県別の内訳は図表3参照)

その理由は、北海道の地価動向(図表2)を見ると一目瞭然です。住宅地の変動率は札幌市では+15%と高い数字を示しています。これは北海道全体の経済がきびしいなかで、相対的に経済水準が高い札幌市に人口が集中しているからです。いわば札幌市は、北海道内で東京化しているといえます。そして、東京の周辺地域である神奈川県、千葉県、埼玉県の地価が連れ高しているように、札幌市の周辺地域である江別市・北広島市・石狩市でも地価が急騰しています。

実際、全国の住宅地の変動率上位を見ると、トップ10はすべて札幌市の周辺地域でした。札幌市の周辺地域は「地方四市」ではなく「その他」に含まれるため、地方四市以外の地方における住宅地の地価が押し上げの一因になっています。

北海道における札幌市と同じ現象は、他の地域でも垣間見られます。九州における福岡市、東北における仙台市でも東京化が進み、その周辺地域から人が集まっているため、住宅地の地価が大きく上昇しました。

ちなみに地方四市のなかでは広島市の上昇率が低いのですが、これは広島市が東京化する以前に、福岡や大阪などに人流がシフトしたためと考えられます。

駅直結型タワーマンションブームで商業地の地価が上がっていることに注意

次に商業地です。まず、2020年に大幅上昇し、翌年は下落に転じており、「コロナ禍の2020年になぜ?」と思われるかもしれませんが、これは地価公示が1月1日時点の地価であり、2020年1月1日時点では、コロナ禍の影響が反映されていなかったからです。

2023年の数字を見ると、基本的には回復基調にあり、特に三大都市圏である東京圏、大阪圏、名古屋圏においては、2022年と2023年を合わせた上昇率が、2021年の下落率を上回ってきています。

また地方四市の商業地は、実はコロナ禍の影響を色濃く反映した2021年でさえプラスでした。そして2023年は+8.1%であり、これは他のどの地域に比べても高い上昇率となっています。

一方、地方四市以外の地方圏においては、まだまだ戻りが鈍いといえるでしょう(都道府県別の内訳は図表4参照)。2021年は-0.9%、2022年には-0.5%というように、2年連続で下落しものの、2023年は+0.1%ですが、上昇に転じました。

ただ、商業地の地価動向で注意しておかなければならないのは、回復基調をたどりつつある三大都市圏、ならびに地方四市の裏事情です。

これらの都市部ではここ数年、駅直結型のマンションがブームです。これは1階、2階部分が商業施設で、その上が居住棟になっているタワーマンションのことで、その多くは駅近の商業地に建設されています。こうしたマンションが人気化していることによって、商業地の地価が押し上げられている側面があります。

これらのマンションを購入しているのは、共働きで高収入を得ているパワーカップルが中心です。駅近の保育園に子供を預け、そのまま電車で出社するような夫婦にとって、非常に利便性の高い立地条件ではあるのですが、そもそも住宅地ではないため、あまり住む場所には向いていません。商業地であることから人も多く、年中ざわついています。今は便利でも、やがてマイナス面を意識するときがくるかもしれません。今の需要が長続きするとは思えず、ブームが去った後、商業地にどのような影響を及ぼすのか、という点には留意しておく必要があります。

*

これらを踏まえたうえで2024年にかけての動向ですが、基本的には堅調だろうと考えています。というのも、7月1日時点の地価動向を示す基準地価との共通地点(基準地価は22年分)における地価変動率を見ると、一部横ばいのところはありますが、基本的に前半に比べて後半の伸び率が高くなっているからです。なかでも商業地は、これからインバウンド需要が本格的に回復してくる局面にあるため、前述した駅前マンションの一時的ブームの剥落という懸念材料があるにしても、総じて2023年に比べれば伸びるものと考えられるでしょう。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/05/26 09:50

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------------------------------

令和6年から改正される生前贈与に関する相続税のポイントを解説

----------------------------------------------------------------------

相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、2つ目は相続時精算課税の利便性と節税効果の向上である。この2つの改正は、いずれも令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される。

暦年贈与に対する相続税課税の強化

現行の制度では、故人の死亡前3年以内に受けた贈与財産については、相続税の申告の際にあらためて相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算をすることとされている。これは、駆け込み贈与による節税を抑えるためのものだ。

たとえば、毎年100万円ずつ子供に贈与していたとすると、3年以内の贈与の合計額が300万円であったならば、その300万円を相続税の計算にあらためて組み込まなければならない。

今回の税制改正では、この加算の対象期間が従来の3年以内から7年以内へと大幅に延長されることになった。

ただし、今回の改正で延長されることとなった相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、新たに100万円の控除枠が設けられ、100万円を控除したのちに相続税の課税価格に加算する。

以上を踏まえると、仮に毎年100万円の暦年贈与を実施しており7年間の合計額が700万円であれば、相続税計算の際の加算額は700万円から100万円を控除した600万円となる。従来であれば贈与の加算額は300万円で済んでいたわけなので、贈与額の加算が一気に増えることになる。

暦年贈与の相続税加算の注意点を、いくつかあげておきたい。

まず、延長期間である4年間を通じた贈与額の合計が100万円以下であれば、控除枠以下となるので結果的に贈与額加算の対象とはならない。ただし、現行の加算対象期間でもある相続開始前3年以内の贈与には、このような控除枠は設けられていないので、たとえば相続開始前3年以内に80万円の贈与を受けていたが、贈与税の基礎控除額以下だったので贈与税の申告をしていなかったという場合であっても、相続税の計算の際には加算対象としなければならない。

次に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格とされる。たとえば、贈与時に500万円であった贈与財産の価格が、相続時には800万円に跳ね上がっていたとしても、贈与時の価格である500万円が加算額となる。

最後に、過去に贈与を受けた者が、被相続人の死亡に伴う相続・遺贈により財産を取得していないのであれば、その受けた贈与額を相続財産に加算する必要はない。したがって過去に贈与を受けた者が、たとえば相続放棄をした人や、相続財産を取得していない孫であった場合などには、当該贈与は加算の対象とならない。

相続時精算課税の利便性・節税効果の向上

相続時精算課税は、生前に受けた贈与のうち累計2,500万円までは贈与税がかからないが、相続発生時にはすべての贈与財産を相続財産にあらためて組み入れ直した上で相続税の計算をするという制度であり、納税者の選択により適用が可能となる。

誤解している方も多いが、この2,500万円は贈与税に限っての非課税枠であり、相続税を計算する際には2,500万円の枠は取り払われてしまう。

すべての贈与財産に相続税が結局かかることになるので非課税効果に乏しい、110万円以下の少額の贈与であっても申告義務があるなどの理由から、相続時精算課税をあえて適用するケースは限られており、現行制度の利用者はそれほど多くなかったのが現状である。

この相続時精算課税の利便性向上を目的に、相続時精算課税においても基礎控除枠110万円が令和5年度税制改正で新設された。そして、年間の基礎控除額110万円以下の場合には、相続時精算課税の贈与税の申告は免除されることになった。このことにより、使い勝手が従来にくらべて格段に良くなった。

さらにここが大きなポイントであるが、基礎控除額110万円以下で申告不要とされた相続時精算課税を適用した贈与については、その贈与者が死亡した際に相続税の課税価格に加算をし直す必要は一切ない。加算対象となるのは、年間110万円を超えて贈与を受けた場合の、その超えた金額の累計額のみである。

先ほどの暦年贈与とは異なり死亡直前の駆け込み贈与であっても、年間110万円以下の贈与については贈与税も相続税も非課税のままなので、今回の税制改正で相続時精算課税の節税効果は一気にジャンプアップした格好だ。

なお、相続時精算課税と暦年課税の選択は贈与者ごとに行う。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択して今回創設された110万円控除を適用し、祖父については暦年課税の110万円控除を適用することもできる。ただ、 この例では、 父からの贈与について一度相続時精算課税を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできなくなるので注意が必要だ。

相続税対策はどのように変わるか

暦年贈与に対する課税強化とは対照的に、大盤振る舞いともいえる相続時精算課税の節税効果の向上により、今後の相続税対策の主役が相続時精算課税に取って代わられるのは、時間の問題であろう。

相続時精算課税においても暦年課税と同様に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格とされる。このことから相続財産の評価額の将来の値上がりに備えておきたい、早めに相続財産の名義を子供に変えておきたいというようなケースでは、相続時精算課税を積極的に利用したい。

今回の税制改正により、110万円以下の非課税枠をいかして、少額の贈与をこつこつと行っていきたいというニーズにも相続時精算課税がマッチするようになった。実務では、こちらのニーズでの利用がかなり増えることが予想される。

なお、相続時精算課税には、年齢制限(贈与者60歳以上、受贈者20歳以上)がある点には注意が必要だ。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/04/28 09:31

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

----------------------------------------------------------

所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール

----------------------------------------------------------

相続登記がされていないなどの理由で所有者が判明しない、もしくは所有者がわかっていても、所有者の所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」を解消するため、民法等の改正が行われるのと同時に、新しく「相続土地国庫帰属制度」が始まる。

これらの制度改正、新制度が導入された事情などについて、法務省民事局の担当官に見解を伺った。

「所有者不明土地」はどうして発生するのか

まず、「所有者不明土地」とは何か、ということから整理しておこう。これは以下の2つの条件に合致した土地のことだ。

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明していても、その所在が不明で、所有者に連絡がつかない土地

たとえば地方に住む両親が亡くなり、住んでいた家が空き家になったものの、すでに子供は東京に出ていてそこで生活基盤を築いているため、実家に戻ることはないというケース。本来なら、両親が亡くなって実家を相続するに際して、相続による不動産の所有権移転登記をしなければならないが、これまではその申請を出すか否かは所有者の任意とされてきた。また、所有権移転登記を行わなかったとしても、罰則規定は設けられていなかった。

そのため、相続人である子供が実家から遠く離れた地域に生活基盤を築いているような場合、わざわざ実家を相続するメリットがないときは登記をしないまま放置し続けてしまうケースもあった。

そうした結果、相続が発生した直後であれば、比較的、相続人を特定しやすいが、相続登記をしないまま、子供から孫へ、孫からひ孫へ代替わりが進んでいくと、やがてその土地の所有者が誰なのかわからなくなってしまうことになる。

あるいは所有者が登記されていても、その所有者が引っ越してしまい、それが繰り返されるうちに所有者が不明になってしまうケースもある。

土地が荒れ、治安が悪化し、取引が停滞する

では、所有者不明土地はどのような問題をはらんでいるのだろうか。

まず「土地が荒れる」という問題。所有者が不明ということは、その土地を管理する人がいないことを意味する。その結果、歳月の経過にともなって、草木が伸び放題になり、どんどん荒地になっていく。そうなると、その隣に住んでいる人の敷地内にまで、枝葉が伸びていき、隣近所が迷惑を被ることもある。

次に「治安の悪化」もある。これは空き家問題でも常に取り上げられるが、家屋が残されたままの状態で所有者不明土地になると、第三者が不法侵入してそこに住んだり、空き地であれば産業廃棄物を置かれたりする恐れがある。隣近所の住民にとって、これらは治安の悪化以外の何者でもない。

3つ目の問題は「土地取引の停滞」だ。土地の所有者がわからない状態で、その土地を勝手に売買することはできないし、元の所有者に無断で建物を建てるわけにもいかない。当然、所有者が誰なのかをたどるにしても、行方不明になっている所有者を探すにしても、多大な手間とコストがかかってしまう。必然的に、その土地活用は難しいということで、放置された状態のままになってしまう。たとえば、その土地を用地買収できれば大規模開発ができる、公共事業ができるはずなのに、その1件の所有者がわからないがために、こうした土地開発が進まなくなるとしたら、これはマクロ的に考えても大きな経済損失になる。

以上の3点が、大きく言って所有者不明土地の問題と言ってもいいだろう。

所有者不明土地はさらに増えていく見込み

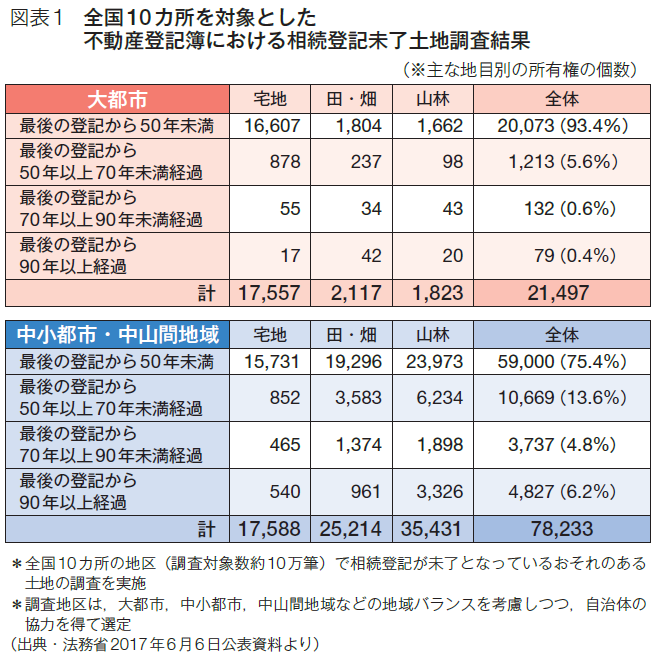

そうした所有者不明土地は日本にどのくらいあるのだろうか。法務省が2017年6月に公表した「不動産登記簿における相続登記未了土地調査」の結果を見てみよう。

この調査は、全国10カ所の地区で相続登記が未了となっている恐れのある土地を対象にして調査したものだ。それによると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市で6.6%、中小都市・中山間地域においては、実に24.6%にも達した。ちなみにこのうち最後の登記から90年以上も経過している土地は、大都市で0.4%、中小都市・中山間地域で6.2%となっている。

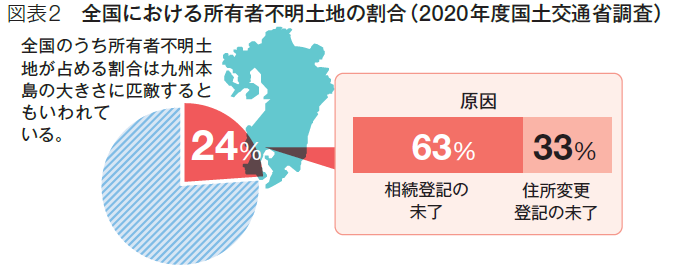

また、2020年度に国土交通省が行った調査結果によると、全国における所有者不明土地の割合は24%であり、そのうち63%が相続登記の未了によるもの、33%が住所変更登記の未了によるものだ。

時間の経過にともない、所有者不明土地はさらに増えていく恐れがある。大都市も例外ではないが、地方では、若者を中心とした人口流出が加速するのと同時に、そこに住む親世代の高齢化がどんどん進むため、このままでいけば所有者不明土地がさらに増えていくと考えられる。

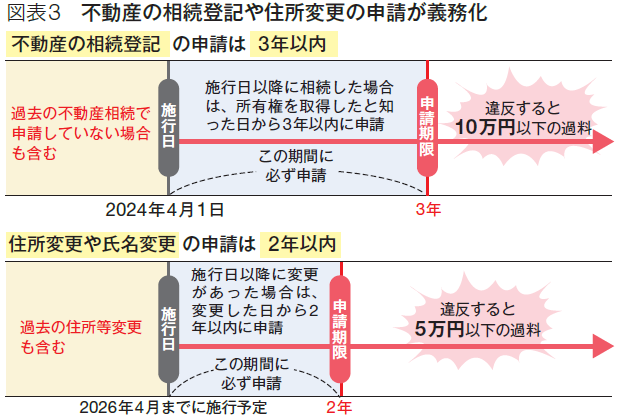

相続登記や住所等の変更登記の申請が義務化

この問題が全国規模で深刻化する前に、所有者不明土地の拡大を防止することを目的にして行われたのが、「民法等の一部を改正する法律」ならびに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の制定だ。これにより「相続登記の申請の義務化」が2024年4月1日から施行され、「住所等の変更登記の申請の義務化」は2026年4月までに施行されることになった。

具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用の対象となる。

また、住所等の変更登記の申請の義務化については、登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、住所等の変更登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用の対象となる。

なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記をしていない場合は改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。また、住所等の変更登記についても、改正法の施行日から2年以内に行わなければならないことになっている。

とはいえ、3年あるいは2年が経過した時点で即、過料を科されるわけではない。「この期間が過ぎても登記がされていない場合は、まず相続人に対して書面で催告します。この時点で申請していただければ裁判所への過料通知はしない予定」(民事局民事第二課法務専門官 太田裕介氏)とのことだ。

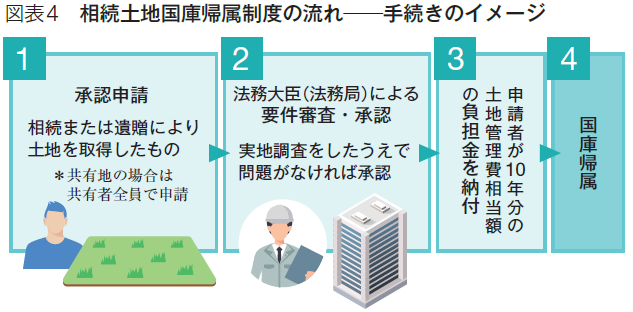

「相続土地国庫帰属制度」という選択肢が誕生

従来、相続した不動産を処分するに際しては、

①不動産市場で売却する

②相続放棄する

という2つの手段があった。これに加えて、2023年4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」によって、相続した不動産を処分する3つ目の選択肢が誕生することになる。

「親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の土地の相続を受けたとしても、そこに戻って生活するとは限りません。そのようなケースでは、実家の土地が所有者不明土地予備軍になりがちです。それを防ぐために新設したのが、相続土地国庫帰属制度です。もちろん国が引き取れない土地もありますが、申請していただければ法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、10年分の管理費用を支払っていただき、その時点でその土地は国に帰属することになります」(民事局民事第二課不動産登記第三・第四係長 清水玖美氏)

どういう土地であれば、国に引き取ってもらえるのかだが、これには一定の基準が設けられている。

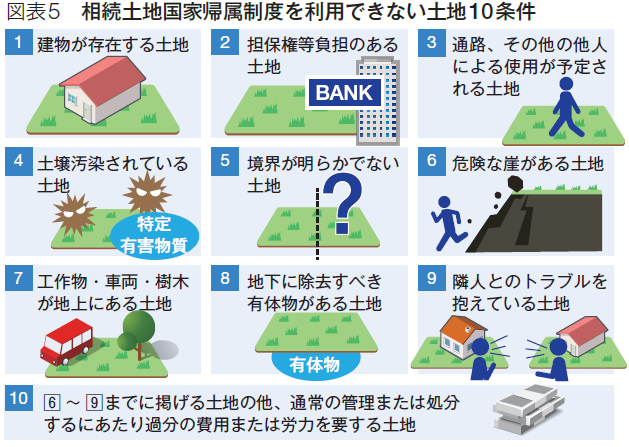

たとえば建物が建っている土地、担保権などの権利が設定されている土地、特定有害物質によって汚染されている土地などの条件(図表5 1〜5)に該当する土地は、その事由があった時点で、却下される。これが「却下要件」だ。

また却下要件が含まれていない土地であったとしても、状況によって引き取ってもらえない場合もある(図表5 6〜10 )。これを「不承認要件」といって、①崖(勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上)がある土地のうち、通常の管理に必要以上の費用や労力がかかるもの

②土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他の有体物が地上にあるもの

③除去しなければ通常の管理、処分ができない有体物が地下にあるもの

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理、処分ができないもの

⑤通常の管理、処分を行うに際して、過分の費用や労力が必要なもの

がある。法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合、土地の引き受けが認められないケースがある。いずれにも共通するのは、土地の管理や処分を行うにあたって、費用や労力が過度にかかる土地であるということだ。

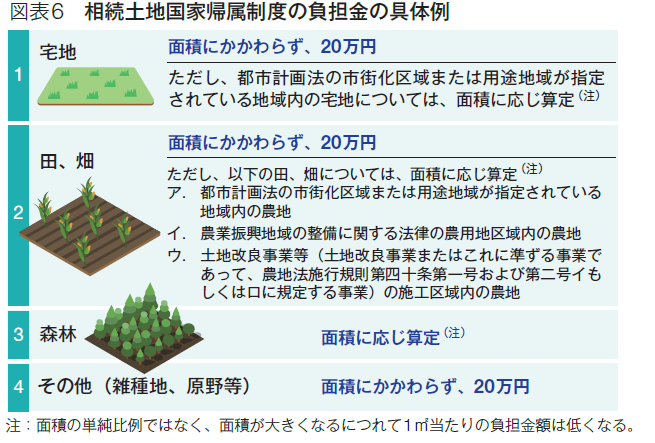

実際に、この制度を使いたいと思っている人が気になるのは、「10年分の管理費用がいくらになるのか」ということだろう。あまりにも管理費用が高いと、利用しにくくなる。

「10年分の管理費用は基本的に20万円です。法務局が現地調査し、この土地なら引き受けられるとなったら、20万円を納めていただくのと同時に、その土地の所有権は国に移転します。また、申請時に法務局の審査に必要な手数料を、法務局に支払っていただきます。こちらの金額はおおむね1万5,000円程度ですから、負担金が20万円のケースでは、合わせて21万5,000円程度が、土地を国に引き取ってほしいという人が負担する金額です。なお、法務局に支払う手数料(1万5,000円程度)は現地調査にかかるコストを賄うものなので、却下要件や不承認要件に抵触して引き取れないということになっても、返金されない点にご注意ください」(民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗氏)とのことだ。

新たな財産管理制度の創設

ところで、所有者が不明の場合はもちろん、所有者が明らかでも、所有者による管理が適切にされていない土地や建物は、近隣に迷惑をかける恐れがある。そこで、所有者が不明の場合や、所有者による管理が適切に行われていない土地・建物を対象にして、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられた。これが「所有者不明土地・建物管理制度と管理不全土地・建物管理制度」であり、2023年4月1日から施行される。

「調査を尽くしても所有者やその所在がわからない土地や建物については、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、その土地や建物の管理を行う所有者不明土地・建物管理人を選任してもらえるようになります。所有者が明らかでも管理不全の状態にある土地や建物については、管理不全土地・建物管理人が選任されます。ちなみに管理人は事案に応じて、弁護士や司法書士、土地家屋調査士など適切と思われる者が選任されます」(民事局付 谷矢愛氏)。

それ以外にも、相隣関係の見直しということで、たとえば隣の土地から越境した枝について催促しても切除されない場合や、隣の土地の所有者が不明である場合など、越境された側の土地の所有者が自らその枝を切ることができる仕組みも整備されている。

以上の制度改正、新制度の導入により、土地取引やその利活用が活性化されることが期待される。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2023/03/31 09:20

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

--------------------------------------------------------

新設住宅着工戸数2022年の振り返りと2023年の展望

--------------------------------------------------------

国土交通省の「建築着工統計調査報告」には、「新設住宅着工戸数」というデータがあります。今回は、持ち家・貸家・分譲住宅といった分野別に新設住宅着工戸数がどう推移しているかを見て、住宅需要が今後どうなるか考えてみましょう。

絶好調な賃貸住宅と不振を続ける持ち家

今年1月末、国土交通省が2022年12月の「新設住宅着工戸数」を発表しました。これにより、2022年12カ月分の新設住宅着工戸数が出そろったことになります。では、2022年中に新しく建てられた住宅は、これまでと比べて増えたのでしょうか、それとも減ったのでしょうか。

ざっくりとその傾向を言うと、「絶好調な賃貸住宅」と「不振の持ち家」が鮮明化した、そういう1年だったと考えています。

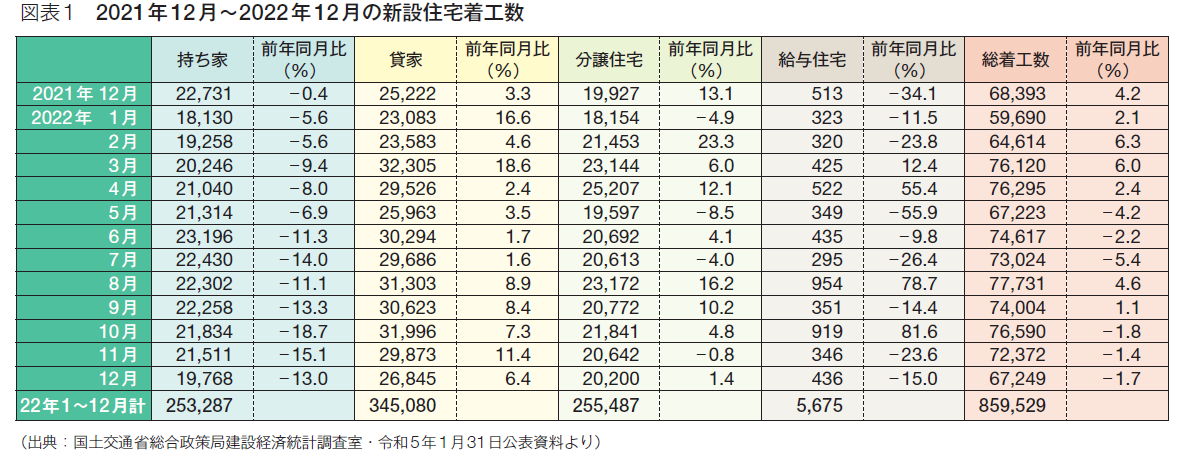

分野別に新設住宅着工戸数の前年同月比(図表1)を見ると、持ち家は2021年12月から2022年12月まで、すべてマイナスでした。とくに2022年6月以降は不振を極め、前年同月比で2ケタのマイナスを続けています。ここで言う「持ち家」は、自分で土地を探して購入し、その上にハウスメーカーなどに依頼して家を建てるケースを指しています。

これに対して貸家は、2021年3月から2022年12月まで、22カ月連続で前年同月比がプラスでした。

2022年の1年間で、新しく建てられた家の戸数と前年比を見ると、持ち家は25万3,287戸でマイナス11.3%であり、貸家は34万5,080戸でプラス7.4%となりました。

なお、持ち家ではなく分譲住宅は、合計が25万5,487戸で前年比プラス4.7%でした。ここでいう分譲住宅には、分譲戸建てと分譲マンションが含まれています。

そして、給与住宅(社宅・官舎等)を含めたすべてを合計すると、着工戸数は85万9,529戸となり、前年比でプラス0.4%となりますから、ほぼ前年並みということになります。

建築工事費上昇の影響が持ち家の需要を低迷させている

では、なぜ持ち家が絶不調だったのでしょうか。

持ち家の前年比を過去にさかのぼってみると、2021年のそれはプラス9.4%でした。着工戸数は28万5,000戸を超えていたのです。

また、そのさらにその1年前、つまり2020年の前年比は9.6%のマイナスで、着工戸数は26万1,088戸でした。ちなみにこの時期は、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な状況であり、前年比で9.6%のマイナスは当然とも言えるのですが、問題は2022年の着工戸数が、コロナ明けで経済活動が活発化してきたにもかかわらず、2020年を下回っている点にあります。

たしかに、2021年の着工戸数がプラス9.4%の伸びだったので、2022年のマイナス11.3%は反動減だったようにも見えるのですが、着工戸数が2020年よりも少ないことを考えると、これは反動減だけでは説明できないほど落ち込んでいると考えられるのです。

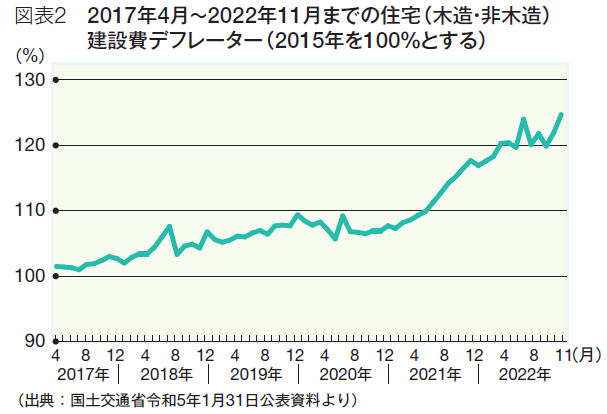

何が低迷の原因だったのでしょうか。おそらく物価上昇の影響だったのではないかと推察します。建設工事費の動向を示す建設工事デフレーター(住宅総合、月次、2015年基準)(図表2)を見ると、2017年から緩やかながら上昇していたのが、2021年以降、急角度で上昇しているのがわかります。2022年秋口から上昇幅が縮小して、上昇そのものは頭打ちになりつつありますが、そこから下がる気配が見られません。いわゆる高止まりの状態にあります。

建設工事費の上昇が続いたのは、「ウッドショック」と言われた、木材需給のひっ迫が原因の1つであると考えられます。

単身世帯の増加を背景に賃貸住宅に対する強いニーズは続く

2023年の持ち家新規着工戸数がどうなるかを考えると、まず物価が今より大きく下がることは想像しにくいので、建設工事費の高止まりが影響することになるでしょう。

加えて、金利の動向も気になります。「金利が上昇するかもしれない」という程度だと駆け込み需要が期待できるものの、明確に住宅ローン金利が上昇に転じると、持ち家志向がややネガティブになります。

そのため、おそらく2023年の持ち家新規着工戸数は2022年を下回るほど悪くなり、25万戸を割り込む恐れさえあると見ています。

一方、貸家ですが、こちらは絶好調がしばらく続きそうです。単身者世帯の増加などを背景にして、賃貸物件に対するニーズが高まっているからです。基本的に単身者世帯は一戸建てには住まないので、単身者世帯が増えれば増えるほど、持ち家に対するニーズは落ち、逆に賃貸物件に対するニーズは高まります。こうしたニーズをくみ取るために、投資物件として貸家を建てる動きが活発化していると考えられます。

投資物件に対する引き合いの強さは、キャップレート(投資家の期待利回り)を見ればわかります。東京の城南エリアのワンルームマンションのキャップレートを見ると3.9%まで低下してきました(図表3)。キャップレートが4%を切ったのは、初めてのことです。

キャップレートの低下は、それだけ価格が上昇していることを意味しますから、つまり不動産への投資熱が高まっていることになります。キャップレートと、リスクフリーレートである10年国債利回りとのイールドギャップ(投資利回りと長期金利との差)が縮小すると、不動産の投資妙味が薄れますが、現状、10年国債利回りの上昇はごくわずかなので、不動産の投資意欲が大きく後退することはないと見ています。2023年も引き続き、貸家の新規着工戸数は堅調に推移するでしょう。

----------------------------------------

本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市・浜松市南区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓